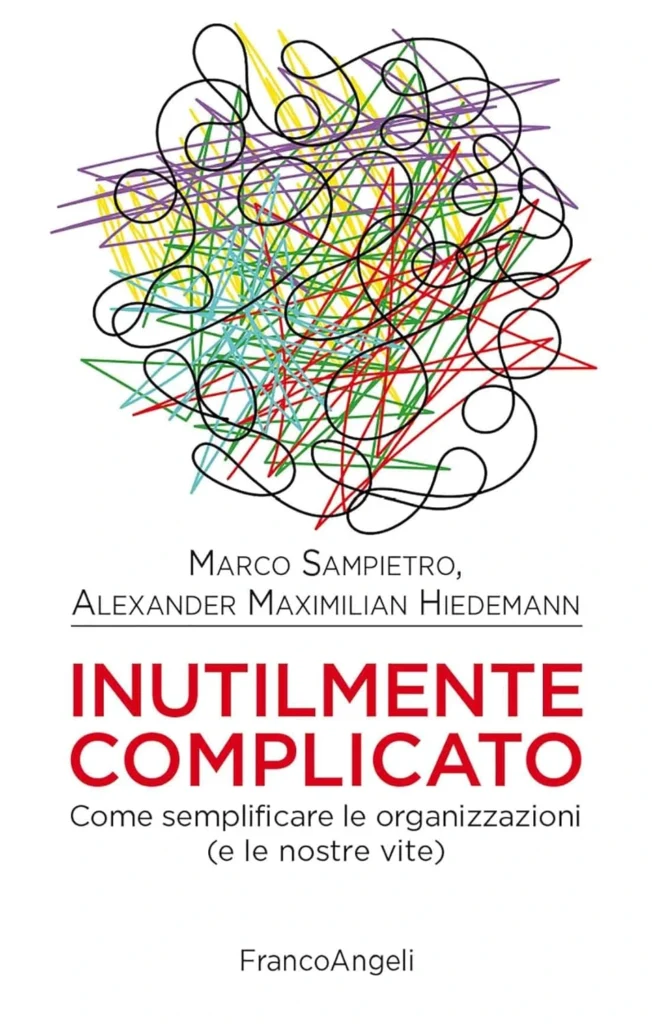

Ci sono libri che ti offrono strumenti, e altri che ti mettono davanti a uno specchio. Inutilmente Complicato appartiene a questa seconda categoria, è un libro che parla di organizzazioni, aziende e processi, ma che finisce inevitabilmente per farti guardare dentro. Perché, diciamolo, tutti prima o poi ci siamo trovati a rendere le cose più difficili del necessario, nel lavoro come nella vita.

Gli autori, Marco Sampietro e Alexander Maximilian Hiedemann, affrontano un tema universale: la nostra naturale tendenza a complicare ciò che potrebbe essere semplice. Lo fanno con uno stile chiaro, diretto, mai accademico, che mescola ricerche, aneddoti e casi reali. È un testo scorrevole e concreto, che non si limita a descrivere il problema ma mostra come la semplicità possa diventare una vera strategia di miglioramento, un approccio mentale prima ancora che organizzativo.

Semplicità come scelta consapevole

Il messaggio di fondo è semplice ma potente: semplificare non significa banalizzare, ma liberare tempo, energia e attenzione da tutto ciò che non serve. È una scelta consapevole che richiede coraggio, perché nella nostra cultura la complessità viene spesso associata all’intelligenza o al successo. Dire che qualcosa è semplice, in molti contesti, suona quasi come un’offesa.

Eppure la semplicità è una forma di maestria: è il risultato di un pensiero lucido, di un processo essenziale ma solido. Gli autori parlano del “fascino della complessità”, quel meccanismo mentale che ci porta a considerare “difficile” sinonimo di “importante”. È un atteggiamento diffuso, tanto nelle organizzazioni quanto nella vita di tutti i giorni, che finisce per rallentare tutto.

Tra i concetti più interessanti c’è la distinzione tra complessità e complicatezza, due parole che spesso usiamo come sinonimi ma che raccontano mondi diversi. La complessità è inevitabile, fa parte dei sistemi e delle relazioni umane, è l’intreccio naturale tra persone, regole e processi. La complicatezza, invece, è artificiale, costruita da noi ed è ciò che nasce da procedure ridondanti, regole inutili, comportamenti che ostacolano invece di facilitare.

In altre parole, la complessità è una condizione da comprendere e gestire mentre la complicatezza è una zavorra da cui liberarci, quella parte “inutile” che rallenta le decisioni, allontana i clienti e demotiva le persone. Proprio qui gli autori ci invitano a intervenire, non per eliminare la complessità dal mondo, ma per imparare a riconoscere e ridurre la complicatezza inutile.

Nel descrivere le fonti di complicatezza, disegnano un ritratto fin troppo realistico di molti ambienti professionali. Ci sono i protezionisti, che non documentano nulla per restare indispensabili; gli incuranti, che fanno solo il minimo necessario; gli unici, convinti che il loro caso sia speciale; e gli iperspecialisti, che intervengono su tutto anche quando creano più confusione che valore. Leggere queste descrizioni è quasi terapeutico: ti viene spontaneo pensare a colleghi, clienti, situazioni note e, a volte, anche a te stesso.

Questo è forse il punto in cui il libro smette di essere un saggio organizzativo e diventa un esercizio di consapevolezza personale. Ti fa riflettere su quante volte aggiungiamo regole, passaggi o controlli solo per paura dell’imprevisto, finendo per rallentare ciò che vorremmo semplificare.

La semplicità, dicono gli autori, funziona ma non è “trendy”. In molte aziende dire che si sta lavorando su qualcosa di semplice suona come se si stesse lavorando poco. Ma la vera difficoltà non è semplificare una volta, è mantenere le cose semplici nel tempo. Richiede costanza, attenzione e la capacità di resistere alla tentazione di aggiungere “qualcosa in più”.

Una mentalità da allenare

Tra gli spunti più stimolanti del libro c’è l’invito a “copiare con orgoglio ma incollare con dignità”. Copiare, nel senso di ispirarsi a soluzioni già testate, non è un segno di debolezza ma un atto di intelligenza. L’errore semmai è copiare senza comprendere o replicare senza adattare. È un concetto che vale anche nel mondo della comunicazione e del design: prendere spunto da chi fa bene può essere un modo per migliorare, a patto di rielaborare con autenticità e consapevolezza del proprio contesto.

Il libro tocca poi un tema molto attuale: l’iperspecializzazione. Gli specialisti sono indispensabili, ma quando il loro sguardo si restringe troppo rischiano di complicare i processi invece di semplificarli. Gli autori propongono di diventare “generalisti specialisti”: persone competenti nel proprio campo ma curiose verso altre discipline. Una visione che promuove rispetto, apertura mentale e un approccio più flessibile ai problemi.

Nello stesso spirito si inserisce il concetto di customer obsession, la capacità di pensare sempre dal punto di vista del cliente. Partire dal suo bisogno reale e lavorare “a ritroso”, come fanno realtà come Amazon o Disney, permette di costruire processi più snelli, coerenti e utili.

Nella parte finale il libro diventa più pratico, ma senza perdere chiarezza o leggerezza. Gli autori offrono una “cassetta degli attrezzi” mentale per trasformare la semplicità da principio teorico a pratica quotidiana. Non si tratta di metodi rigidi, ma di approcci che spingono a osservare, a togliere invece di aggiungere, a guardare le cose con occhi più essenziali. La semplicità, in questa prospettiva, non è un punto di arrivo ma un allenamento continuo, un modo di ragionare e di decidere.

L’essenza di Inutilmente Complicato.

“La complicatezza può essere un elemento di valore in alcuni contesti, ma va riservata a ciò che arricchisce davvero l’esperienza. Tutto il resto dovrebbe restare il più semplice possibile.”

Un pensiero che va oltre il management e tocca la vita di tutti i giorni. La semplicità non è una rinuncia, ma un atto di intelligenza e di responsabilità.

Per chi è il libro

È un libro utile non solo a chi lavora in azienda, ma anche a chi si muove in contesti creativi o gestisce progetti, gruppi o idee. Non offre formule risolutive, ma uno sguardo nuovo e tanti spunti concreti.

L’ho trovato scorrevole e stimolante, ricco di situazioni che ho ritrovato nella mia esperienza professionale e, in alcuni momenti, anche personale. È una lettura che invita a fermarsi, a osservare i propri automatismi e a chiedersi con onestà:

“Sto davvero semplificando, o sto solo rendendo tutto più complicato del necessario?”